Des recettes pour freiner la hausse des coûts de la santé

Pendant l’époque coloniale, à Hanoï (Vietnam), les Français furent confrontés au fléau des rats et de la peste. Pour en réduire le nombre, les autorités décidèrent de mettre en place une récompense pour chaque peau de rat rapportée. Facile de deviner le résultat de cette concurrence mise en scène artificiellement autour du plus grand nombre de peaux de rats: les habitants de Hanoï se mirent à élever des rats, ce qui contribua à aggraver la situation.

Comment freiner les coûts?

Dans le domaine de la santé, la progression des coûts est et reste un effet secondaire inhérent au développement de ce secteur. C’est pourquoi, la CSS se met en quête de moyens efficaces pour freiner la hausse des coûts.

Parallèle avec le système de santé

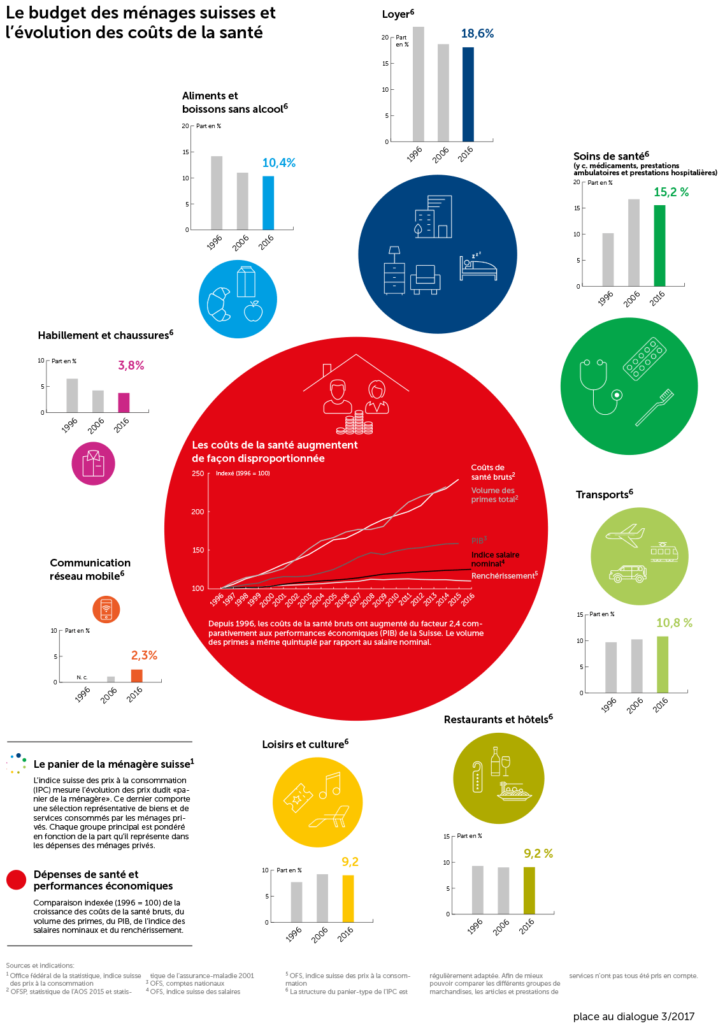

L’exemple décrit présente un parallèle étonnant avec l’actuel système de santé. On voudrait certes y réaliser des économies, mais en réalité, les systèmes de rémunération existants poussent à la hausse ininterrompue les dépenses de santé. Depuis l’introduction de l’assurance obligatoire des soins en 1996, les primes d’assurance-maladie ont augmenté cinq fois plus vite que les salaires, et les coûts de la santé ont crû à un rythme deux fois plus rapide que le produit intérieur brut. Cette évolution ne s’explique que dans une moindre mesure par la démographie et l’amélioration de la qualité des prestations de services de santé. Elle résulte en majeure partie des incitations permanentes en faveur de l’extension du volume, parce que le marché de la santé ne remplit pas certaines conditions essentielles d’un marché qui fonctionne normalement. Précisément parce qu’il s’avère être un marché de croissance idéal pour les prestataires.

Théorie économique

Un marché qui fonctionne parfaitement selon les manuels d’économie se caractérise par le fait que tous les participants à celui-ci possèdent des informations complètes sur les produits proposés et les besoins spécifiques. Et bien entendu, les acheteurs d’un produit paient eux-mêmes pour cela. Sur le marché de la santé, ces conditions clés ne sont pas remplies. Les personnes qui sollicitent une prestation de santé ne la paient en général pas de leur poche, ou seulement dans de faibles proportions. C’est la collectivité qui doit en majeure partie subvenir à celle-ci par le biais des primes d’assurance-maladie et des impôts. Dans de telles conditions, la conscience des coûts n’est pas particulièrement marquée.

A cela vient s’ajouter la forte asymétrie de l’information entre les prestataires et les consommateurs. Les médecins et les hôpitaux, mais aussi les fabricants de produits pharmaceutiques, sont en général beaucoup mieux informés sur leurs offres que les consommateurs de ces prestations et produits, autrement dit les patients. Cette asymétrie de l’information associée à leur faible conscience des coûts crée les conditions essentielles d’une extension permanente des prestations. Car la demande peut en grande partie être contrôlée par l’offre. En permanence, de nouvelles maladies sont «découvertes», des méthodes thérapeutiques et des médicaments «améliorés» sont développés, de nouveaux programmes de prévention voient le jour ou de nouvelles applications de surveillance de l’état de santé sont proposées. Et toutes ces évolutions nous sont présentées comme des améliorations impérativement nécessaires, qui nous donnent accès à une qualité de vie encore meilleure, à une vie encore plus longue et sans douleur. Les personnes qui se sentent encore en bonne santé compte tenu de ces conditions-cadres paraissent presque un peu suspectes.

Il est vrai qu’en comparaison d’autrefois, nous vivons effectivement plus longtemps et jouissons d’une meilleure santé. Pourtant, si l’on y regarde de plus près, il s’avère que les procédures «objectives» d’essais de nouveaux médicaments, les valeurs limite fixées «objectivement» à partir desquelles une personne peut être considérée comme malade ainsi que les indicateurs de qualité «objectifs» de mesure de la qualité des traitements sont souvent influencés par des motivations économiques. Par des informations ciblées, on essaie d’inciter les patients à augmenter consommation de médicaments, traitements, opérations ou thérapies. La majorité des acteurs du système de santé n’a donc aucun intérêt à ce que les dépenses soient maîtrisées. Même si personne ne veut l’admettre, leur intérêt est plutôt que la conscience des coûts reste faible et que l’asymétrie de l’information soit importante.

Des forfaits par cas traîtres

Dans de telles conditions, des mesures initialement conçues pour juguler les coûts se transforment rapidement en nouveaux instruments d’optimisation. Les forfaits par cas (SwissDRG) introduits en 2012 dans le domaine hospitalier constituent un bon exemple. Ils avaient pour but d’initier une mise en concurrence des hôpitaux entre eux. En effet, si la même somme d’argent (forfait par cas) est payée partout pour un cas précis, par exemple une appendicectomie, il devrait y avoir une incitation pour que ce cas soit traité au plus faible coût possible, ou qu’il ne soit plus proposé où cela n’est plus rentable en raison des coûts trop élevés. C’est tout au moins l’argumentation des adeptes de ce système.

Toutefois, comme le montrent les expériences réalisées à l’étranger sur de nombreuses années, les forfaits par cas n’entraînent pas de réductions des coûts. Premièrement, l’introduction des forfaits par cas génère surtout des économies pour les hôpitaux du fait qu’ils réduisent leurs coûts à la charge des centres de réadaptation, des EMS et des soins ambulatoires, qui enregistrent quant à eux une hausse correspondante des coûts. Deuxièmement, les hôpitaux essaient de créer le plus grand nombre possible de cas lucratifs. Cela débouche sur une augmentation des prestations pour les opérations et les traitements rémunérateurs, et donc aussi sur une hausse des coûts de la santé en général. Dans ce contexte, le système compliqué du codage des cas favorise encore l’asymétrie de l’information. Seuls les spécialistes peuvent encore y voir clair sur la manière dont certains cas sont précisément codés et sur ceux qui sont effectivement rentables.

Le tarif TARMED introduit en 2004 pour la rémunération des prestations individuelles dans le domaine ambulatoire incite lui aussi à augmenter le volume. Dans celui-ci, les prestations techniques sont rémunérées selon des tarifs élevés, ce qui rend particulièrement attrayante leur augmentation constante. Et ce système ne se caractérise pas non plus par la transparence des informations. A la fin, le patient reçoit certes des pages de décompte de toutes les prestations facturées avec exactitude à cinq minutes près. Mais à quoi sert ce volume d’informations pour le patient moyen? Il ne peut que rarement savoir quelles prestations ont été nécessaires ou non. Le manque de transparence peut aussi provenir de l’excès d’information, dans la mesure où on bombarde le patient avec un volume de données inutile.

«Même si personne ne veut l’admettre, il y a un intérêt pour que la conscience des coûts reste faible et que l’asymétrie de l’information soit importante.»

Mathias Binswanger

De tels exemples montrent que des systèmes de rémunération d’abord vantés en tant que moyen de freiner les coûts, ou tout au moins sans impact sur ceux-ci, tels que les forfaits par cas ou le tarif TARMED, se transforment rapidement en de nouveaux instruments d’optimisation des recettes sur le marché de la santé réel, qui accélèrent la hausse des coûts au lieu de la ralentir. Et cela est d’autant plus le cas que l’on exerce une pression financière sur les hôpitaux et les médecins et qu’on les compare entre eux. Car plus cette pression est grande, plus on essaie d’exploiter les marges d’optimisation qui existent à l’intérieur des systèmes pour générer le plus possible de traitements et de cas rémunérateurs. Car aujourd’hui déjà, le résultat financier d’un hôpital est de facto son principal objectif, au moyen duquel est mesurée sa performance.

Solutions possibles

Toujours est-il qu’il existe quelques effets pervers spécifiques dans le système de santé suisse, qu’il serait relativement simple d’éliminer. Une réorganisation du tarif TARMED permettrait ainsi d’atténuer la préférence pour les prestations techniques ou la discrimination des médecins de famille par rapport aux spécialistes. Et grâce à un financement homogène des prestations dans le domaine hospitalier, il y aurait moins de transferts inutiles de traitements du domaine ambulatoire vers le domaine stationnaire. Toutefois, même si de tels effets pervers manifestes sont éliminés, le problème de l’incitation à l’augmentation des prestations reste entier.

Pour le résoudre, il faut soit que les patients eux-mêmes se remettent à prendre en charge davantage les prestations effectivement sollicitées, soit que l’on limite le nombre des prestataires ou des prestations fournies. La première piste proposée est toutefois confrontée à certaines limites. Les franchises supérieures dans le domaine obligatoire de l’assurance-maladie permettent en effet aux patients de mieux prendre conscience des coûts, ce qui est en principe positif. Pourtant, une augmentation substantielle des franchises compromettrait l’objectif de soins de santé de qualité pour l’ensemble de la population de notre pays, car une partie de cette population renoncerait à consulter le médecin pour des raisons financières. Dans le même temps, il faut que nous sachions que plus d’un quart de la population bénéficie de réductions des primes et verse de facto une contribution faible, voire nulle, pour les prestations médicales.

Les restrictions restent donc des mesures certes impopulaires, mais relativement efficaces. Ainsi, toute une série de propositions ont déjà été mises en œuvre, qui vont d’une limitation du nombre des médecins (limitations de l’autorisation de pratiquer) et du nombre des hôpitaux (listes des hôpitaux) au rationnement généralisé de certains traitements et médicaments (contrôle du volume par rapport au nombre de cas) en passant par la restriction au niveau des traitements dispensés de façon stationnaire (listes des examens et traitements à réaliser en ambulatoire). De telles mesures peuvent freiner la hausse des coûts de la santé, notamment si elles sont combinées. Néanmoins, on se retrouve vite face à un dilemme. Car plus de telles limitations sont efficaces, plus elles entrent en conflit avec la qualité des soins et plus elles sont confrontées à la résistance des politiques. Ainsi, de manière générale, les restrictions ne sont mises en œuvre que de manière très hésitante et à la manière douce, en conséquence de quoi leur impact reste faible. C’est pourquoi une jugulation efficace des coûts dans le système de santé se fera encore attendre.